اقترنت حياتي بالكتاب، ذلك ما كنتُ أردده لكل شخصٍ مقرب إلي، فعلى امتداد مسيرتي الدبلوماسية والثقافية، تعرفت على مدنٍ كبرى وثقافات ولغات وشخصيات، وفي كل أسفاري وجولاتي وتنقلاتي من مكان إلى آخر ومن مسؤولية إلى أخرى، ظل الكتاب هو الرفيق الذي لا يُفارقني. وكلما زرتُ بلدًا إلا وفكرتُ في الاطلاع على أهم كتبه، وزيارة مكتباته.

تحول الكتاب منذ صباي إلى هاجسٍ، حتى أني لم أدخل باب الكتابة إلا من باب القراءة. تدربتُ طويلاً على القراءة، ومع هذا التدرب كان علي أن أحيا مع الكتب، فأجمع ما راق لي منها، وأبحث فيها عن حكمة العابرين من أجداد الإنسانية الذين تركوا لنا إرثًا في جميع الآداب والفنون، بعد أن تنبهتُ في بداية شبابي إلى أن حفظ الملوك والسلاطين في الحضارات القديمة للكتب في الخزائن هو علامة على أن الكتاب يفوق المعادن النفيسة في القيمة والأثر.

المكتبة ليست خزانة كتب

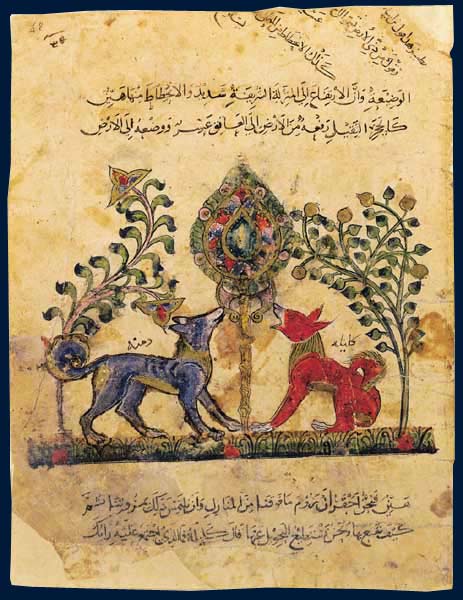

كانت مصادر الحكمة تُخفى في الخزائن ولا تُعرض في المكتبات. تذكرتُ كيفَ أخفى ملك الهند دبشليم كتاب “كليلة ودمنة” الذي صنفه الفيلسوف بيدبا في آداب الحُكم وأجراه على لسان الحيوانات، وكيف سارع ملك الفرس كسرى أنوشروان في طلبه من خلال تكليف الطبيب برزويه للسفر إلى الهند وإخراج الكتاب المخفي وترجمته لتكون حكمته بيد الفرس، وكيفَ نجح برزويه في مهمته وانتهت إلى إخفاء الكتاب في خزانة ملك الفرس، كأنما قُدر للحكمة أن يُزج بها في عتمة الخزائن. فكرت طويلا في رمزية ذلك. واستزدت من الاطلاع على تجارب الأمم في التعامل مع الكتاب، ونظرتُ بعين الفخر إلى ما سلكه العرب في هذا الطريق.

كانت مكتبة “بيت الحكمة” علامةً مضيئة في تاريخنا، أكاد أجزمُ أنها “ملحمة” أبطالٍ آمنوا بأن المعرفة صراعٌ دائمٌ ضد ظلمات الجهل. كنتُ أتساءلُ: ما الذي كان سيحدثُ للعرب لو لم يقم العباسيون بإنشاء هذا الصرح الذي لم يكن مجرد مكتبة أو خزانة كتب ومركزا للترجمة؟ كانت مكتبة “بيت الحكمة” مركز إشعاع ثقافي، وجسر حوار بين الثقافة العربية الإسلامية والثقافات الأخرى، ولولاها لما استطاع العربُ التقدم في نيل المعارف والعلوم، فقد ضربوا آنذاك أسمى معاني تبادل الثقافات وقبول الآخر الفكري، قبل مئات السنين من رفع شعارات “الحداثة” اليوم، والتوجهات الأممية.

في ذلك العصر العباسي تجسمت مُثل الحوار الحضاري، وصارت بغداد أشبه بوردة تنشر رائحتها الزكية على كامل أنحاء المعمورة، مثلما غدا للأوروبيين لاحقًا مدينة فلورنسا التي وهبت أوروبا رائحة النهضة. لقد بلغ إشعاع بيت الحكمة الأندلس، وأطنب الكتاب والإخباريون العرب في وصف ما كانت تزخر به، فقد قال عنها القلقشندي في كتابه (صبح الأعشى في صناعة الإنشاء): “كان فيها من الكتب ما لا يُحصى كثرة، ولا يقوم عليه نفاسة، ولم تزل على ذلك إلى أن دهمت التتار بغداد، وقتل ملكهم هولاكو المستعصم آخر خلفائهم ببغداد، فذهبت خزانة الكتب فيما ذهبَ وذهبت معالمها، وأعفيت آثارها”. وبين القلقشندي أن “بيت الحكمة” أول دار كتب حكومية في الحضارة الإسلامية، وهي واحدة من 3 دور أثرت في مسار الثقافة العربية الإسلامية، إلى جانب خزانة الخلفاء الفاطميين بمصر وخزانة خلفاء بني أمية بالأندلس.

لقد أشرت في كتابي “على قدر أهل العزم” إلى مزية المأمون الكبرى حين حول “خزانة الكتب” التي أنشأها المنصور إلى “بيت الحكمة”، فالخزانة ليست غير مستودع للكتب بينما البيت يفترض وجود سكان به، أي تتدفق فيه الحيوية والنشاط ومن ذلك ما عُرف به “بيت الحكمة” من نشاط للعلماء من مختلف الأجناس واللغات في علامة لاحتضان حوار الحضارات بين الحضارة العربية الإسلامية والحضارات الهندية واللاتينية واليونانية والسنسكريتية وغيرها.

وقد حرصتُ حين كانت الدوحة عاصمة للثقافة العربية عام 2010 أن يكون العرض الافتتاحي عن “بيت الحكمة” لما أؤمن به وأتوقعه من أن الدوحة عاصمة للمعرفة ولما يحمله بيت الحكمة من دلالة، وهذا نراه اليوم جليا في عاصمتنا من اهتمام بالثقافة وما تنتهجه قطر في تسليط الأضواء على هذا البعد.

وفي العهد الفاطمي شهد العرب إنشاء مكتبة الفاطميين، فكانوا يرون فيها عجيبةً من عجائب الدنيا، فاحتوت على آلاف الكتب من جميع العلوم، ومن الوقائع التي ظلت مقترنة بها، في علامةٍ على نفائس ما احتوته، أن العالِم أبي الصلت أمية بن عبد العزيز الإشبيلي (1067-1134م) الذي أتى مصر فعاش فيها 20 سنة، مقربا من الوزير الفاضل شاهنشاه بن بدر الدين الجمالي، في عهد الخليفة الفاطمي المستنصر بالله، وبسبب افتراء واحد من حاشية الفاضل حُبس 3 سنوات في المكتبة، فأخذ ينهل من معارفها ودرس مخطوطاتها، فخرج منها وقد أضحى من العلماء وبعد أن ألف كتابه “الحديقة” على أسلوب “يتيمة الدهر” للثعالبي.

وتواصل الاهتمام بالمكتبات في الأندلس، خاصة في عهد بني أمية، فجمع الحكم المستنصر (915-976 م) ثاني خلفاء الأندلس 400 ألف مجلد، وجمع بداره الحرفيين من أهل صنعة النسخ والوراقة والتجليد، وأرسل رجاله بحثا عن نفائس المخطوطات في مراكز الثقافة الإسلامية فكانوا يشترون المؤلفات من الكُتاب وينشرونها في الأندلس قبل أن تظهر في العراق أو الشام أو مصر.

سار الأندلسيون عامة على نحو ما سار عليه حكامهم من تقدير لمنزلة الكتاب والمكتبات في الحياة العامة. كان إنشاء المكتبات وليد الحركة العلمية والأدبية والفكرية التي عاشتها البيئة الأندلسية، فنشاط المكتبات هو انعكاسٌ لما في الحياة الثقافية الأندلسية من حراك، وهي تُسهم في ترويج مضامين تلك الحياة مثلما ساهمت في تطوير حركة تأليف الكتاب وكل الصنائع المجاورة لها.

وتنوعت المكتبات بالأندلس في مجتمع شاعت فيه القراءة بين جميع طبقاته، فكانت المكتبات الملحقة بالمساجد، والمكتبات العامة، ومكتبات القصور، ومكتبات الوجهاء والأعيان. إننا حين نتفحص الرقي الحضاري للأندلسيين لا يُمكننا عزله عن واقع المكتبات آنذاك، فلم تكن المكتبة عنصرا ثانويا في حياة الأندلسيين، بل جزءا من حياتهم اليومية، حتى أن سوق الكتاب في قرطبة تعتمد على “المزاودة”، فالكتاب بضاعةٌ قيمةٌ مبثوثة في اقتصاد المجتمع الأندلسي، وهو ما لمسه ياقوت الحموي (1178-1229) بقوله “إن الكتب كان يُنادى عليها بالمُزاودة”.

ولكن تاريخ المكتبات العربية لم يسلم من المآسي، مثلما لم يسلم الفكر الحضاري العربي الإسلامي من محاولات إقصائه عن دوره الطلائعي في الثقافة الإنسانية، فقد شهد ذلك التاريخ في فترات مختلفة وبأيدٍ داخلية وخارجية حرقًا وهدما للمكتبات، فهدمت مكتبة بيت الحكمة من طرف المغول عام 1258 م، الذين ألقوا الكتب في نهر دجلة، وطالت النار كتب ابن رشد في الأندلس مثلما هُدمت فيها المكتبات مما جعل بولسترون يعترف بأمانة في كتابه الشيق (كتب تحترق.. تاريخ هدم المكتبات): “لقد عاشت قرطبة في القرن العاشر أكبر تجربة مرعبة لحرق المكتبات في القرون الوسطى كلها”.

وتعكس لنا وقائع هدم المكتبات وحرقها عبر التاريخ تلك الأهمية التي تمثلها المكتبات في صناعة المجتمعات وفي حفظ ماضيها والتعبير عن حاضرها، وهو ما دفع بأعداء الحياة والمعرفة على أعمال الهدم والحرق، لأن المكتبة تشكل الكيان الاعتباري لثروة أمة ما من الأمم. ذلك أن المكتبات ارتبطت منذ القديم بهذه الفكرة الجوهرية: لا تقدم للإنسانية إلا بمدى تقدم معارفها.

المكتبة رحلة معرفة

تُعد المكتبة منبعا للمعرفة، بل حصنها الحصين، فهي تمنح القارئ والباحث عامة القدرة على الدخول إلى مصادر المعرفة الورقية أو الرقمية، وكثيرا ما يشعر فيها بالأمان، لأنها تعبير ملموس عن الكلمة المفتاحية “اقرأ” التي وهبت حضارتنا دافعية الوجود، فجعلت حياة المجتمعات متصلة بالمعرفة، وعبرت أيضا عن الشرط الأساسي للتقدم والبناء الحضاري.

كنتُ أفكر دائما بشأن تلك الصلة المُشوقة بين المكتبة والاكتشاف، فالعيش في مكتبة أشبه بقبول المغامرة بلقاء من لا تعرف، وقبول باستضافة المختلف. لذلك صممت على أن تكون مكتبتي جزءا من مجلسي الشخصي، فتكون جلسات النقاش والتفكير بين رواد المجلس في بيئة الكتاب، ويكون التعارف بين الجميع نوعا من استحضار الهدف من القراءة وجمع الكتب وهو اكتشاف المعرفة التي دفع الإنسان ثمنها باهظا على امتداد تاريخه.

طالما استعدتُ رواية “اسم الوردة” للكاتب الإيطالي إمبرتو إيكو حين اعتبر أن “الكتب أحلام” وهو يستدعي جرائم تسميم الرهبان في دير أثناء تصفحهم لكتاب أرسطو، حيثُ تُعاقب الكنيسة في القرون الوسطى بشكل رمزي كل من تُسوّل له نفسه بالاطلاع على معرفة تعارض آراءها وتفتح العقول آنذاك.

ففي أحد الأديرة يتولى الرهبان نسخ الكتب اللاهوتية، وإذا ما فكر أحد منهم قراءة كتاب الفلسفة في مكتبة الدير سرا يُواجه مصير الموت مسموما، بعد أن عمد كبيرُ الرهبان على نسخ الكتاب بالحبر المسموم. وقد وجدتُ في الحيلة التي استخدمها إيكو لبناء أحداث روايته وبلوغ مقصده شيئا مقاربًا لذلك في الليلة الخامسة من كتاب “ألف ليلة وليلة” حين شفى حكيمٌ الملك بعد سقمه فقربه الملك منه مما أثار حقد وزيره فأوغر قلبه على الحكيم الأمر الذي دفع الملك إلى إعلان رغبته في التخلص من الحكيم فأعلمه بأنه سيعدمه، وإذا بالحكيم يطلب الذهاب إلى بيته قبل الإعدام ليجلب كتابا يهديه له، وما إن عاد بالكتاب حتى أخذ الملك يتصفحه فكان يبل إصبعه بريقه ويورق الصفحات إلى أن ماتَ مسموما. وقد أدركت على امتداد مسيرتي الفكرية أن عالم الكتاب والمكتبة من العوالم التي تبني إنسانية الإنسان، لذلك يخشاها أعداء التفاعل الحضاري بين الأمم.

وفي استقراء لتاريخ مكتبات الغرب وأثر المكتبة في بناء نهضتهم، عدت لتذكر ما أقبل عليه الكاتب الإيطالي بترارك (1304-1374) الذي أسس جماعة الإنسانيين في عصر النهضة، فقد عاد إلى الآداب الكلاسيكية رغم موقف معاصريه منها، وقام برحلات واتصالات للحصول على المخطوطات فصار صائدا لها، واعتمد على نفسه في تحقيقها ودراستها، إذ كان يؤمن بأنه لا معنى لتجميع الكتب دون أن ينتفع بها الجامع.